-

-

포스트모던 철학의 인식론 <2>

-

1.2. 실재론적 인식론대상 인식에 대한 칸트 이전의 이론은 이렇게 요약될 수 있다. 대상은 그 자체로 완결된 형상을 지니며 주체와 독립해서 존재한다. 즉 주체가 의식하든 의식하지 않든 대상은 그 자체로 존재한다. 그리고 인식은, 마치 거울이 사물들을 똑같게 비추듯, 마음이 그 대상을 있는 그대로 의식 내용으로 받아들이는 것이다.이처럼 마음을 거울에 비유하는 전통적 인식론에서는 진리와 오류를 가르는 기준이 대상에 있다. 즉, 마음 속의 표상 또는 생각이 그 대상과 일치하면 진리이고, 그 대상과 일치하지 않으면 오류라는 것이다. 이러한 인식론은 실재론적 인식론으로 칭해질 수 있으며, 반영론(反映論)이나 모사설(模寫說)이라고 불렸던 인식론에서부터 현대의 실증주의까지 모두 그 명칭 하에 묶일 수 있다.사과를 예로 들어보자.

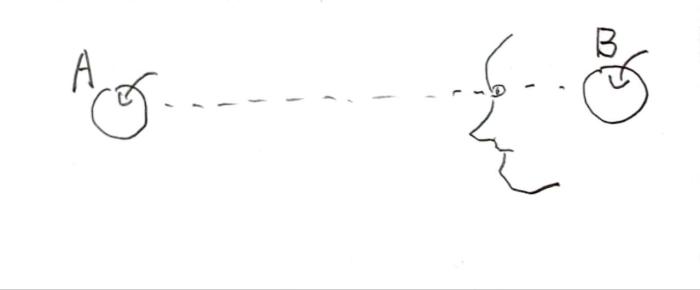

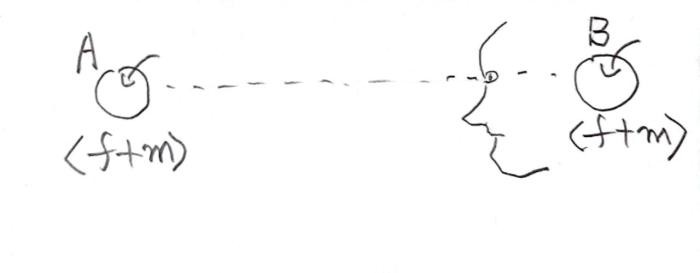

그림 1 사과라는 사물을 A라고 하고, 주체의 표상이나 생각을 B라고 하자. 이 인식론에 따르면, 사과에 대한 인식은 사과라는 대상을 있는 그대로 인식 주체의 표상이나 생각으로 받아들이는 것이고, 주체의 표상이나 생각인 B가 참이냐 아니냐는 그것이 주체 바깥에 독립적으로 존재하는 A와 일치하느냐 아니냐에 달려 있다. 말하자면, A와 일치하면 B는 진리가 되고 A와 일치하지 않으면 B는 오류가 되는 것이다. 이 때문에 실재론적 인식론은 진리설에서 대응설[=상응설, Correspondence Theory)에 속한다.여기서 아리스토텔레스의 존재론을 적용하면, 이후에 칸트의 인식론을 이해하는 데 매우 유용하다. 아리스토텔레스는 모든 사물이 형상(form, 이후 종종 'f'로 표시)과 질료(matter, 이후 종종 'm'으로 표시)로 구성되어 있다고 주장하였다. 형상은 모양이나 모습, 생김새로, 질료는 그냥 재료라는 뜻으로 이해하면 되겠다. 그러니까 사과의 형상은 그것의 모양, 생김새, 모습 등의 측면을 가리키고, 사과의 질료는 형상의 측면을 제외한 과육, 과즙 등등의 나머지 재료적인 측면들을 가리킨다고 보면 되겠다. 그리하여 그림1>은 다음과 같이 조정될 수 있다.

그림 2 이제 실재론적 인식론은 형상과 질료로 구성되어 있는 대상을 있는 그대로 주체의 표상이나 사유로 반영하거나 모사하는 것으로 바꾸어 말해질 수 있다. 다시 말해, 이 인식 이론에서 인식이란 형상(f)과 질료(m)로 구성되어 있는 B(표상 또는 생각)는 형상과 질료로 구성되어 있는 A가 있는 그대로 마음속에 반영되거나 베껴진 것이라는 것이다. 이 인식 이론은 매우 매력적이고, 대상 인식에 관하여 이와 다른 이론을 내세우는 게 가능한가 하는 의구심이 들게 할 정도로 강력하다. 그것은 철학을 접해보지 않은 사람들의 상식과도 부합하고 이해하기도 쉽다. 칸트는 이에 도전하였고, 서양 인식론의 역사에서 가장 돋보이는 혁명을 이루었다. <계속>Copyrights ⓒ 충무신문 & www.cmnews.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지글쓴날 : [25-04-21 09:07]

-

대표자명 : 유석권 | 상호 : 충무신문 | 주소 : 경남 통영시 한실6길 7 신우한솔아파트 706호

사업자등록번호: 121-51-01685

신문등록번호: 경남, 아02670 | 신문등록일자 : 2025.02.18 | 발행인 : 유석권, 편집인 : 유석권, 청소년보호책임자 : 유석권

전화번호 : 01082518392 | 이메일 : ysk9304@naver.com